1 廢棄泥漿處理的必要性

在基礎工程施工過程中會產生大量泥漿,若處理方法不當,會產生很大的負面影響。泥漿中含有大量水,若不進行回收處理,會浪費大量水資源,未經處理的泥漿流入河流,會污染地表、地下水或損壞市政設施。目前蘇州航運管控力度加強,航道運輸泥漿困難。車運方式受交管部門限制,車流高峰期基本無法滿足泥漿外運需求。若采取適當的處理措施,分離出的水分和回收的干泥漿可以循環使用,對節約水資源、減少環境污染、節約成本并提高施工效率具有重要意義。因此,采取有效的泥漿固化措施是非常有必要的。

2 工程概況

2.1 工程建設概況蘇州大學附屬第一醫院總院二期工程位于蘇州市姑蘇區,東起于齊溪街,西止于江蓮路,平海路(錦蓮河)以南,平瀧路以北。本工程分為東區和西區,中間為在運營的蘇州大學附屬第一醫院一期。本工程樁基主要為鉆孔灌注樁,樁徑多為700 mm,樁長多為41.5 m,總計4 468根。

2.2 鉆孔灌注樁施工難點 工期緊張,場地擁擠。東區樁基施工工期149 d,西區樁基施工工期60 d,在此時間內完成4 668根鉆孔灌注樁的同時,現場還要安排雙軸攪拌樁、三軸攪拌樁、高壓旋噴樁、拉森鋼板樁的施工。周轉空間狹小,協調困難。廢棄泥漿的產量很大,處理困難,且當地降雨頻繁,地下水位較高,泥漿含水量普遍偏大。工程現場位于蘇州市姑蘇區中心,鄰近河流和蘇州大學附屬第一醫院一期,對環境保護要求極高,泥漿處理不當會導致難以挽回的污染。

3 傳統的泥漿處理方式傳統的泥漿處理方式大致分為以下2種:

第1種為運輸出場后在指定的地點排放、堆積,自然靜置干化處理。這種方法對環境破壞最大。

第2種方法可以將廢棄泥漿注入特定地層中,但要注意避免對土層和地下水的污染,而且泥漿中有害物質的降解仍需很長時間,成本偏高。除此之外,傳統泥漿處理方式采用車運或船運,還會受到交管、航運限制。傳統泥漿處理方式沒有從根本上解決泥漿污染問題,只是對污染進行了轉移,且受到諸多因素的限制,明顯無法達到理想效果。采取大方量泥漿外運的處理辦法難以達到理想效果,因此施工現場為防止泥漿池外溢,經常采取增設泥漿池、外擴泥漿池、加高泥漿池圍壩等臨時措施。這類方法會增加施工措施費用,且一旦泥漿池外溢,泥漿流入施工場地,處理難度大,費用高,且易產生窩工現象,影響工期,增加成本。這些原始、低效率的處理方法,遠遠不能滿足日益增長的泥漿處理需要,并且政府管控和環保要求越來越嚴格,泥漿處置成本將進一步上升,成為困擾工程正常施工的難題。因此尋找新的泥漿處理方式,立足長遠,成為現實的需要。

4 泥水分離和泥漿再利用

4.1 建筑泥漿的特點泥漿是一種水中含有一定量的微細泥顆粒的懸浮液體,一般有如下特性:

1)外觀呈土黃色,均勻有黏性,長時間靜止不分層;相對密度為1.20~1.46(其中黃砂相對密度1.6),含泥量20%~30%,pH為6~7。

2)建筑泥漿的組成成分以無機物為主,主要包括水分、黏性土顆粒、粉砂等,其化學成分有SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O等礦物質,還有少量氮、磷的化合物和有機化合物以及重金屬。其主要特征表現在:無機物含量大,成分較為固定,含水率低,相對密度較市政污泥大,快速沉淀困難;建筑泥漿中含有的固體顆粒粒徑較小,外觀一般呈黏稠流體或半流體狀態,色度大,顆粒細小,級配差,形成的膠體穩定性較好,難以自然沉淀分離;建筑廢棄泥漿的化學成分與土壤類似,若處理不當,形成的溶膠懸浮體混合液將對環境造成威脅。

4.2 泥漿壓濾分離技術

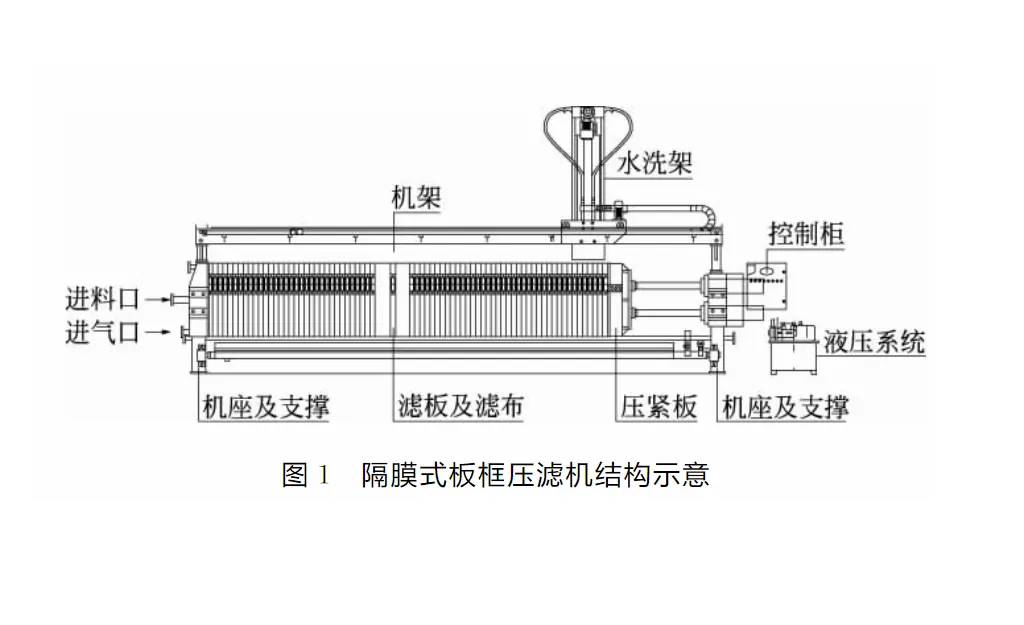

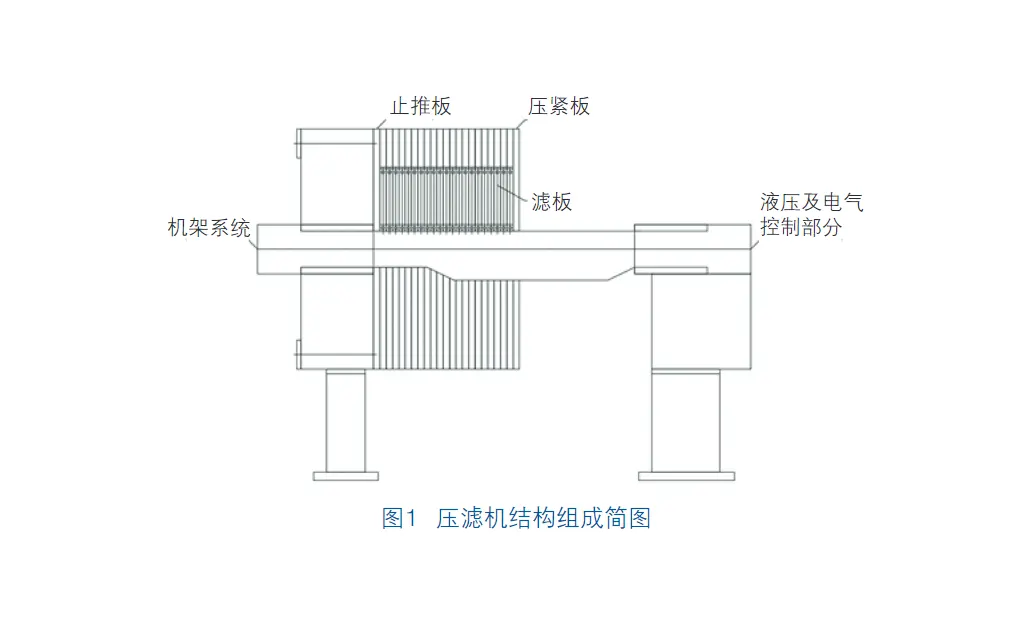

4.2.1 壓濾機的組成結構泥漿壓濾設備主要由主機部分(機架部分、濾室部分)、濾板移動裝置、液壓部分及電氣控制部分組成。結構組成如圖1所示。

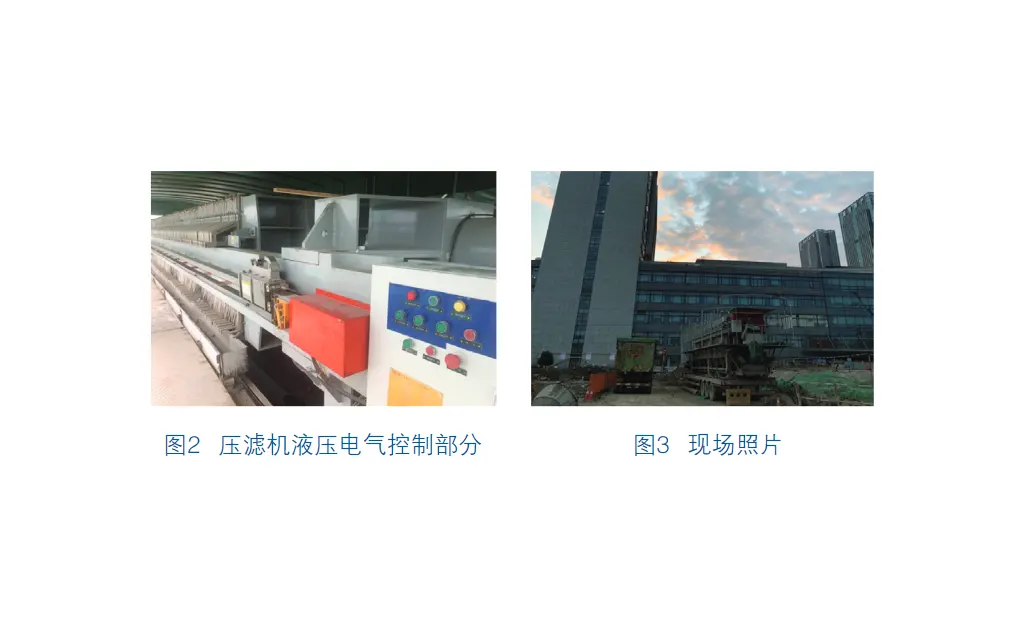

機架系統是機構的主體受力結構,包括油缸、主梁、壓緊板等,需較高的強度和韌性以滿足受力要求。濾室部分是主要功能部分,由耐磨性好的鋼制濾板和透水性好的濾布組成,泥漿在其中被壓榨,水通過水嘴和濾布流出,泥餅留在濾板之間。濾板移動裝置與液壓部分相配合,為濾板壓榨泥漿提供壓力,并實現濾板在導軌中的自由移動。壓濾機液壓電氣控制部分如圖2所示,施工現場照片如圖3所示。

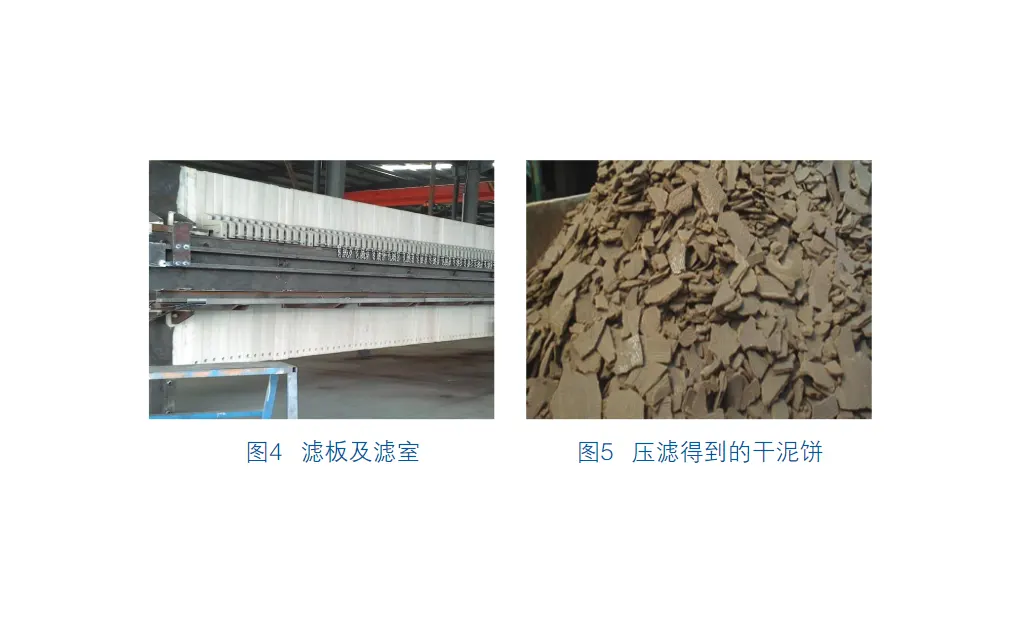

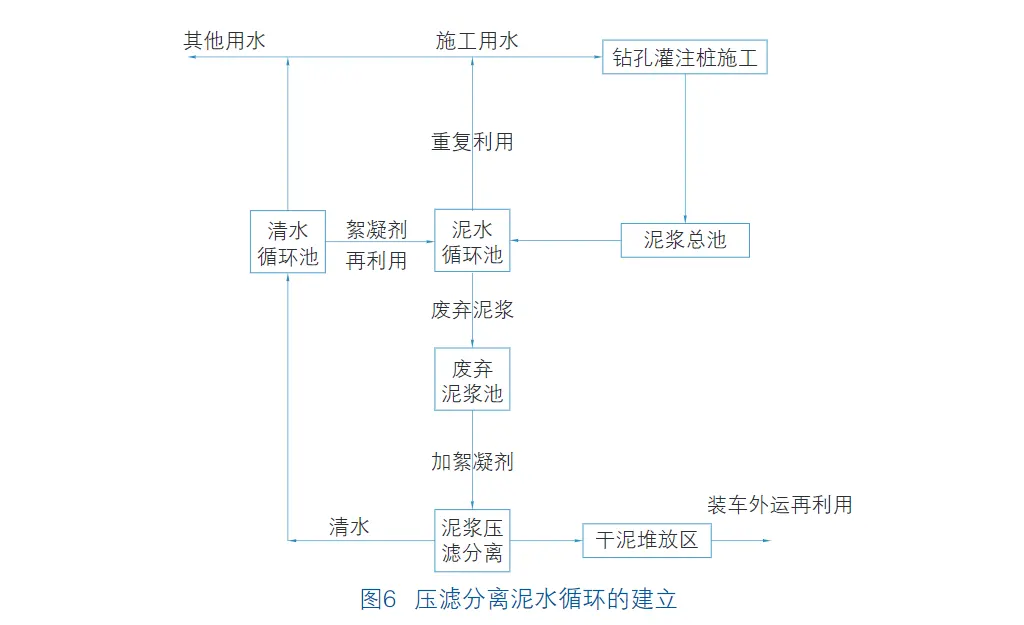

4.2.2 壓濾機的工作原理壓濾分離原理為先用濾布進行過濾,再物理擠壓。廢棄泥漿集中注入廢漿池后,將需處理的廢棄泥漿從廢漿池通過管道泵送至儲漿桶,在儲漿桶中加添加絮凝劑并充分攪拌,進行絮凝處理。絮凝處理后泥漿經進料孔進入濾室內,準備進行壓濾處理。液壓缸活塞壓緊濾板,將幾十對濾板夾在止推板和壓緊板之間,濾板之間是承受壓力的泥漿。使用液壓缸活塞持續加壓,達到液壓工作壓力后持續進行壓濾作業,此時泥漿中的水可以從濾布中流下,濾布和濾板中的泥漿含水量不斷下降。壓濾過程中,止推板及壓緊板上部左右兩孔可注入洗滌水沖洗濾渣,并吹入壓縮氣體吹干濾餅,進一步減少泥餅的含水率。濾板下方左右兩孔為濾液排出孔,下側面裝有旋塞,將濾液輸出至儲液盤,后經清水管進入清水池。壓濾作業完成后,拉板小車逐個拉開濾板,使每對濾板之間形成的干泥餅逐個落入下部的干泥堆或皮帶輸送機,經小推車或皮帶傳送落入尾部渣土坑。往復循環此過程。濾板及濾室如圖4所示,壓濾得到的干泥餅如圖5所示,壓濾分離泥水循環的建立如圖6所示。

4.2.3 壓濾分離的特點泥漿的壓濾無需對泥漿進行過多預處理,特別是無需進行耗時長、占用場地大的沉淀工序,可以隨時開始或結束對泥漿的處理,處理時間靈活,而且處理效率較高。傳統的處理方式需要經過幾天的沉淀預處理,在占地面積和處理成本上均不如進行壓濾分離的方法。本做法所需機械設備在市場上有成熟的供應和維護渠道,設備整合為一體,自動化程度很高,只需幾人即可對整套機械進行操作,節省了人力資源,而且為現場管理減輕了負擔。壓濾分離所得的水和干泥餅均可重復利用,可實現變廢為寶的目標。結合以上原因,本工程最終選用了泥漿壓濾分離技術。

4.3 泥漿離心分離技術

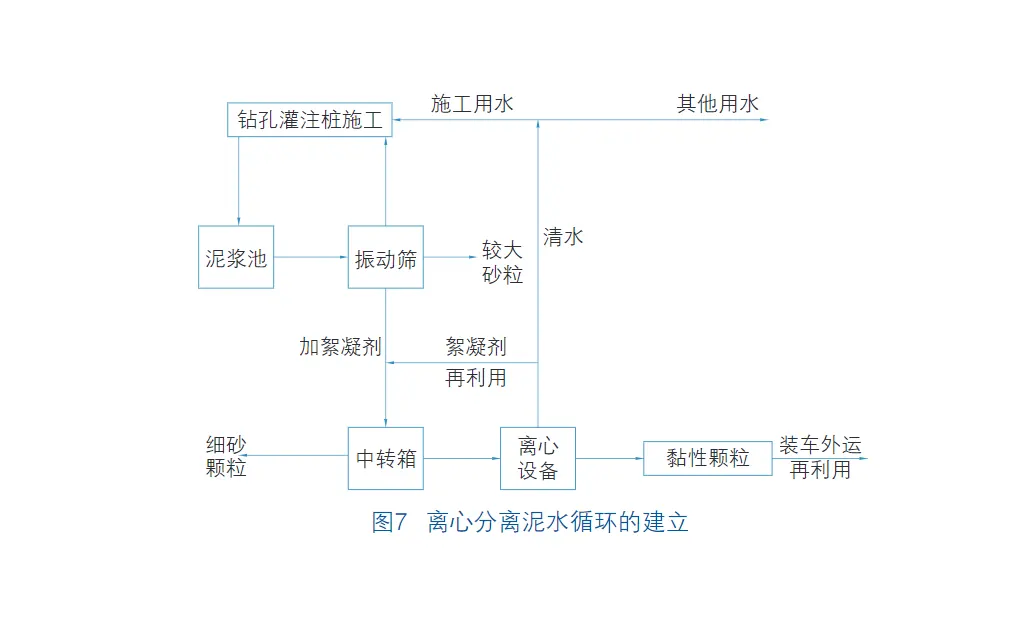

4.3.1 離心分離工藝的組成結構整套處理流程需經過振動篩、中轉箱、離心設備等。振動篩對泥漿進行初步處理,對待處理的泥漿進行初步篩分,去除較大的砂性顆粒。中轉箱用于混合絮凝劑和廢泥漿,離心設備可實現泥水的最終分離。

4.3.2 離心分離的原理本離心分離技術需要經過振動、絮凝和離心3個步驟分別去除較大、較小的砂礫和細小的黏粒。待處理的廢棄泥漿經振動篩去除顆粒較大的砂性顆粒,去除大顆粒之后的泥漿可以重新用于灌注樁施工,也可以進行下一步處理工序,將其注入中轉箱中,加入絮凝劑,使泥漿中細小的砂粒絮凝,最后利用離心設備分離出泥漿的黏性細顆粒,實現泥水分離的效果。離心分離泥水循環的建立見圖7。

4.3.3 離心分離的特點本技術可以針對性地分離出泥漿中不同性質的土粒,初步振動篩分可以分離出較大的砂粒,絮凝處理可以分離出較細小的砂粒,離心設備可以分離出較小的黏性顆粒。可實現對不同類型土的分類回收利用,這是其他分離方式不具有的。但是離心分離所需設備整體性差,需分別進行安裝,再通過管道相互連接,不便于維護和實際操作。

由于離心分離設備操作煩瑣,人力、設備、時間和能源成本偏高,且本工程無需對干泥進行分類回收,所以其復雜的分離工序對本工程意義不大,并未采用。

4.4 泥漿再利用對于分離出的泥,可根據泥的性質,用于地基土的回填、建筑材料的加工原材或經進一步處理后用于市政綠化用土,節約了施工現場的部分工作面和土方運輸成本。

4.5 水的再利用壓濾之后即可以得到泥漿中的水,泥漿壓濾分離步驟的泥水分離度非常高,分離出的水也可以導入清水池中待用。但由于回收得到的清水池中的水仍含有大量絮凝劑,所以也可將其用于稀釋待處理的泥漿,可以節約絮凝劑的用量,進一步節約成本。

5 綠色施工的控制措施本工程采取的泥漿壓濾分離技術相比傳統方法,在降低成本和環境保護上具有明顯優勢,隨著綠色施工的要求越來越高,本文所述方法相對較好。鉆孔灌注樁施工過程中,為達到綠色施工的標準,施工單位應采取細致嚴格的管理,并采取相應技術措施。施工中所有的水資源,應通過相應的處理措施實現循環使用,并對廢水和循環水的水質做簡單處理。施工中的固體廢料應統一堆放,泥餅應確保回收利用,不得隨意丟棄。所用機械設備應做好揚塵控制,盡量減少大氣污染和噪聲污染。建立與工程體量相匹配的泥水循環系統,是在實現綠色施工的同時保證經濟效益的關鍵。

6 結語本工程利用泥漿壓濾分離技術對鉆孔灌注樁施工過程中產生的廢棄泥漿進行處理,避免了傳統處理方法容易造成污染、成本高、耗時長等缺點,實現了泥水分離和泥水循環,為未來類似的施工積累了重要經驗,經總結,得出如下結論:

1)灌注樁由于泥漿護壁的工藝需求,會產生大量廢棄泥漿,未經處理的泥漿容易對環境造成污染,且有損施工形象。本技術用成熟的泥漿壓濾機,將廢棄泥漿分離為較為純凈的工程用水和含水率較低的泥餅。所分離出的水質完全滿足施工要求,且可以節約很多水資源。干泥餅力學性能較為良好,用作地基填土或其他建筑材料,可實現廢物利用,經濟效益明顯,且意義重大。

2)泥漿壓濾分離技術在市場上已經有了較為成熟的技術和設備,且集成化、自動化程度較高,能滿足施工現場安裝部署快、移動方便、便于維護和操作簡單等要求,應總結為成熟的施工范例加以推廣。

3)現階段,我國在確保施工質量的同時,大力推廣綠色施工的理念。樁基工程廢棄泥漿的泥水分離和泥水循環技術已經得到了廣泛應用,這一技術對經濟效益有明顯促進作用,且與綠色施工理念相契合,但這并不是最好的方法,技術的進一步完善與發展不會終止。施工單位應繼續探索廢棄泥漿的處理措施,新工藝的探索與實踐是土建行業發展的最大動力。

Disclaimer: The copyright of this article belongs to the original author and the original source.

Welcome to call us for consultation, technical exchange, and material experiment.

Plate and frame chamber diaphragm filter presses

Plate and frame chamber diaphragm filter presses