introductory

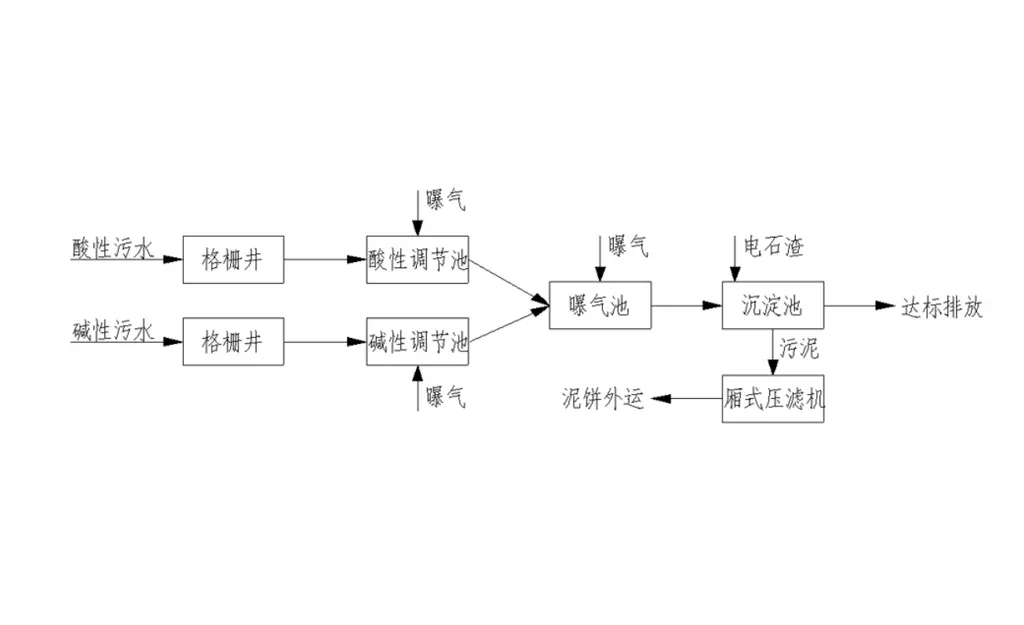

8萬噸/年差別化粘膠短纖維項目配套污水處理場對我公司生產廢水進行一級處理,日處理能力為22000噸,根據環保部門的要求,處理后廢水的排放標準為污水綜合排放標準GB8978- 1996三級標準,經過處理后的污水排入下游污水處理廠。污水處理場工藝原理為,首先經過鼓風曝氣去除污水中的硫化氫和二硫化碳,然后用電石渣漿中和污水中的酸性物質,去除污水中的鋅離子,最后經過沉淀達到國家三級排放標準。

1工藝流程圖

2沉淀池設計本次設計設置4個沉淀池,每個沉淀池平均處理水量:225m3/h;最大水量:350m3/h表面水力負荷q,1.5m3/m2·h沉淀時間2.5h,有效水深3m;h2=qt=1.5×2.5=3.75m進水SS取平均值1500mg/l出水按照300mg/l設計沉淀區有效容積V1V1=Qmaxt=350×2.5=875m3式中V1———有效容積,m3;Qmax———最大設計流量,m3/h。沉淀區水面積,m2,A=Qmax/q=350/1.5=233m2沉淀區長度L=3.6vt=3.6×5×2.5=45m式中L———沉淀區長度,m。v———最大設計流量時的水平流速,mm/s,一般不大于5mm/s,取5。沉淀區總寬度,m。B=A/L=233/45=5.2m沉淀池長寬比不小于4∶1,長深比不小于8∶1,沉淀池長度等于沉淀區長度加上前后擋板至池壁的距離。因此沉淀池長度取45m,寬度取5m,有效水深3.75m。最終設計結果:有效尺寸:45×5×3.75m,3.75m高度不包括超高,泥斗尺寸2.5×2.5×1.9米,共計18個泥斗。本次設計優點:

1) 取消易發生事故的沉淀池刮泥機,采用重力泥斗排泥,避免刮泥機事故時影響沉淀池的正常運行,穩定出水指標。

2) 根據現有污水處理場的運行情況,合理加長沉淀池長度,增加沉淀時間,確保出水懸浮物達標排放。

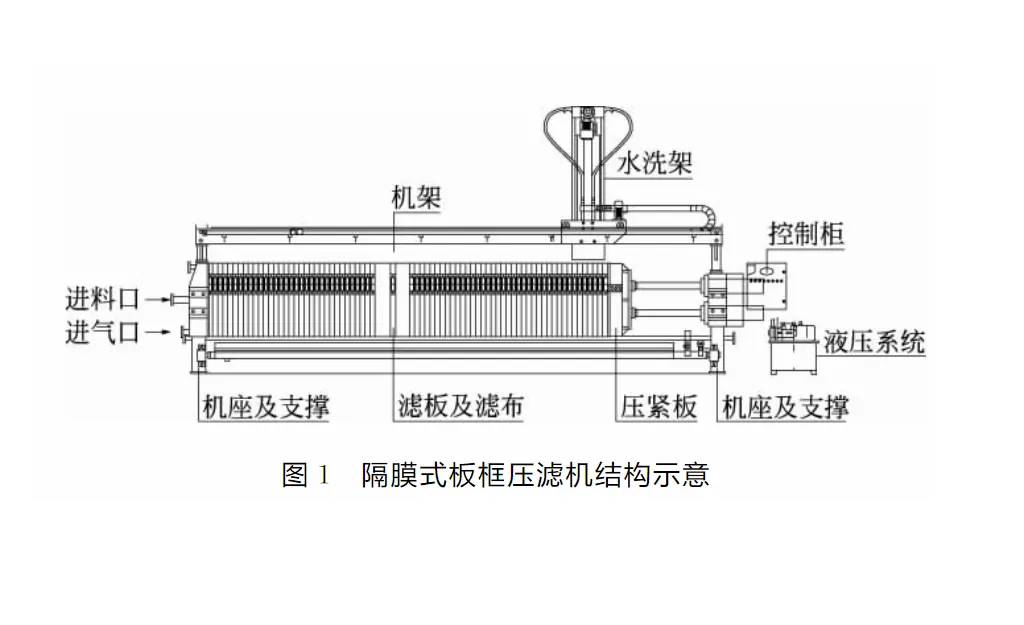

3污泥脫水工序設備選型本次污泥脫水工序選用廂式壓濾機作為污泥處理設備,停止使用帶式壓濾機,以下對廂式壓濾機和帶式壓濾機的優缺點進行比較。

3.1從工藝角度1) 帶式壓濾機:我公司現有污泥脫水工序一直以來運行不太穩定,污泥性質變化頻繁,當車間排水中放堿量增加時,污水場電石渣漿使用量減少,產生的污泥有機物質含量增加,污泥絮凝效果不好,污泥難以脫水,在擠壓過程中污泥從濾帶兩側和濾帶縫隙跑出,導致出泥口泥餅不成形,帶機上的污泥隨著反洗水又回到反應沉淀池沉淀,從而導致沉淀池積泥,影響排水水質。

2) 廂式壓濾機:壓濾機工作時,將所有濾板壓緊在活動頭板和固定尾板之間,使相鄰濾板之間構成周圍是密封的濾室,污泥由固定尾板的入料孔給入。在所有濾室充滿污泥后,壓濾過程開始,污泥借助給料泵給入污泥的壓力進行固液分離。固體顆粒由于濾布的阻擋留在濾室內,濾液經濾布沿濾板上的泄水溝排出,濾液不再流出時,即完成脫水過程。此時,可停止給料,將頭板退回到原來的位置,濾板移動裝置將濾板相繼拉開。濾餅依靠自重脫落。至此,完成了壓濾過程。運行過程中不會產生二次污染水源,壓濾機擠壓出污泥中的水分可直接排放,而帶式壓濾機反洗濾布的水無法直接排放,還需再處理。

3.2操作、運行

1) 帶式壓濾機:就目前我公司使用的帶式壓濾機而言,操作簡單,但是由于帶機周圍腐蝕性氣體和液體的存在,自動調偏系統基本等于癱瘓狀態,只有靠操作人員長期工人看守。運行過程在不穩定,需隨時調節污泥和藥劑的投放比例才能達到最佳效果。操作環境:由于污泥中和反洗濾帶的污水中含有硫化物,在運行過程中工人的操作環境非常差,現場硫化氫濃度達到過200mg/m3,而且現場衛生難以清理。

2) 廂式壓濾機:廂式壓濾機在運行過程中無需人工長期看守,只等到擠壓階段結束后卸料時工作,平時只需巡視供料泵。操作環境:現場整潔,無太多積泥和積水,而且污泥是在濾機內部處理,現場毒氣味幾乎沒有。

3.3設備維護方面

1) 帶式壓濾機:就目前我公司使用的帶式壓濾機而言,單臺濾機每年需要的檢修費用大約在10萬元左右 (包括配套的螺桿泵),且長期需要檢修工維護。由于故障不斷,對污泥的處理造成了一定的影響。

2) 廂式壓濾機:根據調研,廂式濾機的檢修費用很低,檢修工平時的工作就是負責給濾機潤滑。而配套的供泥泵也采用了廂式壓濾機專用泵,減少了泵的維修費用。

本次設計優點:

1) 徹底解決污泥處理困難痼疾,確保污水懸浮物達標排放。

2) 避免二次污染,廂式壓濾機過濾出的污水可直接排放。

3) 解決污泥脫水工序現場環境問題,避免污泥中的有毒有害氣體散發到空氣中,改善了職工的操作環境。

Disclaimer: The copyright of this article belongs to the original author and the original source.

Welcome to call us for consultation, technical exchange, and material experiment.

Plate and frame chamber diaphragm filter presses

Plate and frame chamber diaphragm filter presses