introductory

為了徹底摸清白泥的成分及物化性質,南堿公司近年來與省農科院、華南理工大學、廣東電網公司電力科學研究院等單位合作,對白泥進行了全面系統的分析,得出了白泥固相主要含CaCO3、Mg(OH)2兩種物質,其同時具有顆粒細小、空隙大、含水量大和溶膠效應等特性。由于純堿生產及廢水處理的需要,南堿公司自有臥式板框壓濾機、隔膜式壓濾機、帶式過濾機、真空轉鼓過濾機等脫水設備,且擁有豐富的使用經驗,在白泥脫水性能研究方面具備一定的基礎。經查閱相關文獻資料及與天津堿廠、連云港堿廠、青島堿業等兄弟單位進行技術交流后得知,立式自動壓濾機已廣泛應用于白泥脫水領域,而臥式螺旋沉降離心機在澳大利亞Penrice純堿廠已使用多年,白泥脫水效果非常理想,但在國內卻鮮有報道。

1白泥成分分析

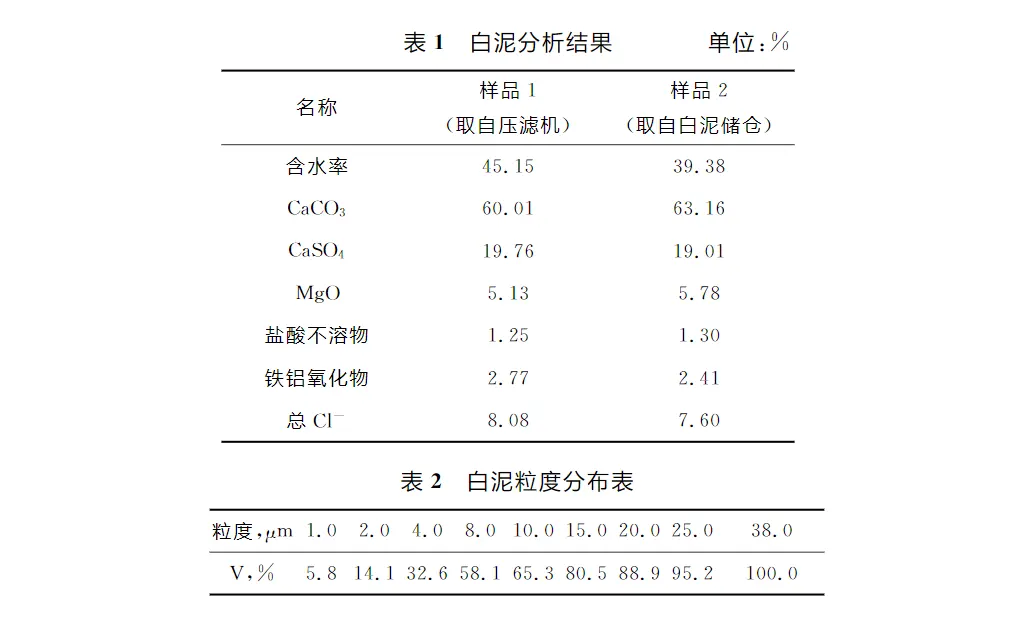

1.1白泥主成分及巖相組成2009年8月,廣東電網公司電力科學研究院采用X射線衍射儀對白泥樣品進行了物相分析,相關的衍射如圖1所示。將白泥的樣品信號分別與PDF數據庫中標準卡片數據進行比對,判定白泥樣品中含量超過3%的物相組成有:CaCO3、CaSO4、MgO。基于上述分析結果,廣東電科院隨后對白泥中可能存在的主要物質進行了全分析,結果如表1所示,其中樣品1直接取自壓濾機,樣品2取自白泥儲倉。分析結果顯示,白泥的水分較多,在40%左右;在固體干基中,含量最多的是CaCO3(超過60%),其次為CaSO4(20%左右)、Cl-(7.5%左右)、MgO(5%左右)等。此結果與天津堿廠在上世紀90年代初委托南開大學中心實驗室用X射線衍射儀分析得到的數據基本吻合,其分析結果為:白泥的巖相主要是CaCO3,其次是Ca0.98Na0.03SO4·0.47H2O和CaCl2·Ca(OH)2·H2O兩種帶結晶水的復鹽及微量的NaCl。

1.2白泥粒度分布情況經查閱相關文獻資料得知,天津堿廠于上世紀90年代委托北京有色金屬冶金設計研究總院曾對蒸氨廢液中固體粒子的粒度分布情況進行過測定,分析結果如表2。

由表2可知,65%以上(體積分數)的白泥粒徑<10μm(相當于1250目),95%以上的白泥粒徑<25μm(相當于500目),白泥的最大粒徑為38μm(相當于320目)。東南大學曾經用掃描電鏡對連云港堿廠提供的白泥進行過分析,結果表明白泥中具有極發育的空隙體系,包括粒間空隙、集合體空隙及聚集體空隙,從而造就了白泥顆粒細小、空隙大、含水量大和具有溶膠效應等特性[4]。

2主流固液分離設備簡介

2.1臥式板框壓濾機臥式板框壓濾機是一種成熟的間歇式脫水裝置,自問世以來廣泛應用于大規模的工業生產之中,其具有結構簡單、單位過濾面積占地較少、過濾面積選擇范圍大、操作容易、固液分離效果好,滿足大多數物料的固液分離需求,尤其適合進行黏細物料的脫水操作。南堿公司現有4臺XMZ-500/1500型、2臺XMZ-800/2000型板框壓濾機,單臺設備的過濾面積均為500m2,全部用于蒸氨廢液底流進行固液分離使用。總體而言,6臺壓濾機基本能滿足企業的環保治理需求、濾餅含水率穩定在50%左右,但是亦不可避免地出現了濾布堵塞、破損,濾液跑冒滴漏嚴重,系統長周期穩定運行率偏低等問題,加之系統自動化程度較低、工人的勞動強度過大導致了生產效率較低。

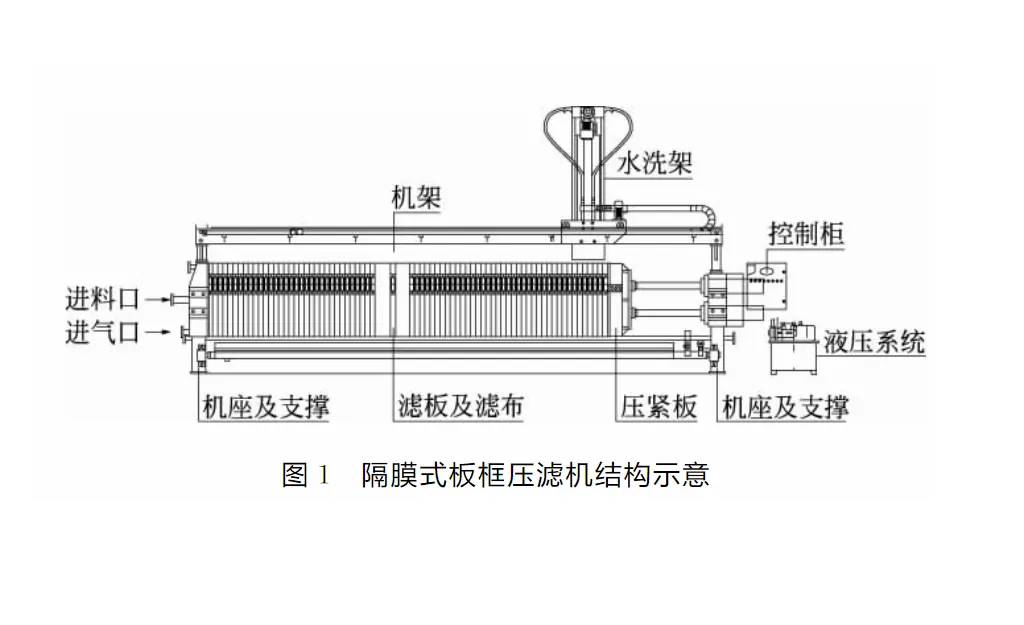

2.2隔膜式壓濾機隔膜式壓濾機是近年來出現的新型間歇式脫水裝置,是普通板框壓濾機的替代升級產品,已廣泛應用于冶金、煤氣、造紙、煉焦、制藥、食品、釀造、精細化工等行業。其具有過濾壓力高、耐腐蝕性能好、維修方便等優點,同時在單位面積處理能力、降低濾餅水分、對處理物料性質的適應性等方面都表現出了顯著的優越性。南堿公司現有1臺應用于白泥脫水,型號為XMAZG658/2000-U的隔膜式壓濾機,設備的過濾面積為700m2。就使用情況而言,經隔膜式壓濾機處理后的白泥含水率穩定在50%以下,脫水效果、生產效率和系統穩定性方面略優于板框壓濾機,但是亦不可避免地多次出現濾布堵塞、破損,濾液跑冒滴漏等問題。

2.3帶式脫水機帶式脫水機是一種高效的固液分離設備,廣泛應用于食品、制藥、化工、造紙、冶金、環保等行業,尤其在城市污水處理和工業污泥脫水中應用非常普遍。其具有結構簡單、操作方便、易于維護、處理能力大、可連續作業等優點,其在環境保護工作中的優越性已經被普遍地認識,在此領域具有廣泛的應用前景。南堿公司現有1臺應用于脫硫石膏脫水、型號為NP-2000的帶式脫水機,設備的處理能力均為50t/d。就使用情況而言,脫硫石膏的含水率穩定在10%以下,但是系統亦出現過漏漿、噴漿的問題。筆者曾使用此裝置對蒸氨廢液的底流進行固液分離試驗,試驗結果表明雖然經帶式脫水機處理后的白泥濾餅含水率穩定低于40%,脫水效果明顯優于板框壓濾機和隔膜式壓濾機,但是亦時常出現濾孔堵塞和濾層過薄的問題,難以真正發揮設備的有效產能,事實上此次試驗過程中白泥濾餅的平均產量低于1.5t/h。

2.4 轉鼓真空過濾機轉鼓真空過濾機是一種連續式的高效過濾機,其最初用于制堿和采礦工業,后來慢慢擴展到食品、醫藥、有機化學、廢水處理等領域。其具有過濾適應性好,能處理黏性、具可壓縮性濾餅及容易堵塞濾布的物料,而且能自動連續操作、可有效提高勞動生產率。南堿公司現有3臺φ2250×1910、過濾面積為20m2的真空轉鼓過濾機,主要用于分離NaHCO3半成品,使用效果良好。經與重堿車間濾過崗位的操作工溝通交流及現場實地考察后發現,為了確保真空轉鼓過濾機高效穩定運行,碳化取出液的物質構成、成分比例必須盡量保持穩定、避免大幅波動,否則極易出現濾層過薄的問題從而大幅降低NaH-CO3產量。由于蒸氨廢液底流由諸多物質組成、且易受前面蒸餾工序的影響,同時其含有的Mg(OH)2在堿性條件下呈絮狀分布,因此可以預見使用其對白泥進行脫水時,勢必出現濾孔堵塞和濾層過薄的問題,難以充分發揮設備的產能,嚴重時甚至會造成設備損壞的后果。

2.5立式自動壓濾機立式自動壓濾機(又稱濾布全行走式自動壓濾機)于20世紀60年代由前蘇聯設計開發成功,廣泛應用于鎳精礦、氧化鋅浸出液、酵素、淀粉、堿渣、沸石、銅精礦等產品的過濾。其具有入料時間短、濾餅水分低、全自動化運行、濾布可再生、濾板密封壓力高、不噴料漿、系統穩定性高和可節約大量人力資源等優點。天津堿廠于1999年6月率先引進芬蘭LAR-OX公司的PF全自動壓濾機,其過濾能力高達50kg(干基)/m2·h,為國產過濾機的6~10倍,白泥濾餅含水率≤46%,系統運行穩定可靠。經與天津堿廠、連云港堿廠的相關技術人員交流后得知,全自動壓濾機處理后白泥濾餅的含水率指標非常理想,但是與傳統的板框壓濾工藝相比,此類設備及配套設施的一次性建設成本非常昂貴,同時日常的運行成本亦不低,因此短時間內難以在國內推廣使用。

2.6臥式螺旋沉降離心機臥式螺旋沉降離心機是一種是利用離心沉降原理來實現固液分離的設備,廣泛應用于懸浮液的濃縮、脫水、分級、澄清等領域,其對固體顆粒直徑≥3μm、重量濃度≤50%或者體積濃度≤70%、固液密度差≥0.05g/cm3的各種懸浮液均適用。臥螺離心機是一種采用螺旋卸料方式、實現固液沉降分離的新型離心機,其主要由高轉速的轉鼓、差速器、空心轉軸和與轉鼓轉向相同但轉速比轉鼓略低的螺旋輸送器等部件組成。其實現固液分離的基本原理是:待分離的懸浮液由空心轉軸送入轉筒后,在高速旋轉產生的離心力作用下,立即被甩入轉鼓腔內。強大的離心力(由高速旋轉的轉鼓產生)把比液相密度大的固相顆粒甩貼在轉鼓內壁上,形成固環層(即固體層);水分由于密度較小、且離心力小,因此只能在固環層內側形成液體層,稱為液環層。由于螺旋卸料裝置和轉鼓的轉速不同,二者存在著相對運動(即轉速差),利用螺旋和轉鼓的相對運動把固環層的污泥緩慢地推動到轉鼓的錐端,其經過干燥區后,由轉鼓呈圓周狀分布的出口連續排出;而液環層的液體則在自身重力的作用下由臥螺離心機靠物料入口端的堰口連續溢流排至轉鼓外,形成分離液。與國內板框壓濾機分離白泥相比較,臥螺沉降離心機的工藝簡化了很多,具有連續操作、運行平穩、勞動強度較小等優點。鑒于臥式螺旋沉降離心機在澳大利亞Penrice純堿廠的白泥脫水效果非常優異,自2010年3月以來,南堿公司與國內多家臥螺離心機生產廠家合作開展白泥脫水研究,相關的試驗結果表明大長徑比、大錐角的臥式螺旋沉降離心機非常適合蒸氨廢液底流固液分離使用,經其處理后的白泥濾餅含水率普遍低于45%,而且能做到連續生產且操作簡單方便。相對于板框壓濾工藝而言,使用其處理白泥時必須使用陰離子絮凝劑,這樣才能有效提高裝置的處理效果及處理量,絮凝劑的消耗在一定程度上會增加用戶的使用成本;在充分考慮一次建設成本、日常運行成本及裝置的長周期運行等因素后,筆者認為臥式螺旋沉降離心機比PF全自動立式壓濾機更適合蒸氨廢液底流實現固液分離使用,裝置的推廣應用潛力巨大。

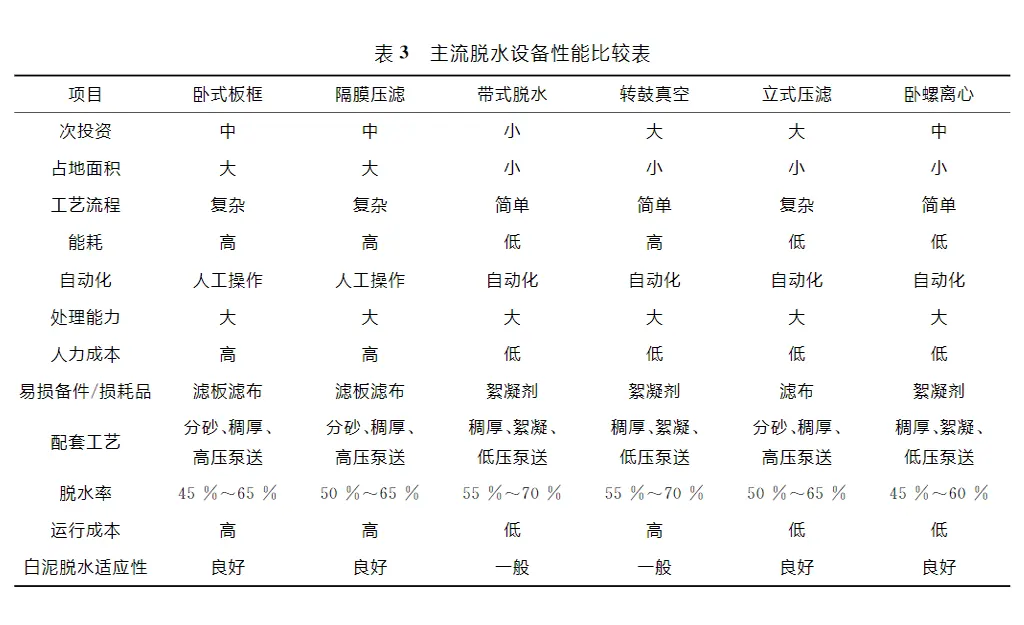

3白泥脫水設備的適用性在全面考慮建設成本、日常運行費用、處理能力、自動化程度等因素的基礎上,為了更加直觀地比較上述六種脫水設備的相關情況,筆者專門做了匯總如表3所示。

由前面白泥成分的介紹可知,白泥中具有極發育的空隙體系,包括粒間空隙、集合體空隙及聚集體空隙,從而造就了白泥顆粒細小、空隙大、含水量大和具有膠體性質等特性,同時白泥中的Mg(OH)2在堿性條件下呈絮狀,因此在使用帶式脫水機、轉鼓過濾機對白泥進行脫水時,不可避免地出現了濾孔堵塞和濾層過薄的問題,難以真正發揮設備的有效產能。臥式板框壓濾機及隔膜式壓濾機在使用過程中則經常出現濾布堵塞、破損,濾液跑冒滴漏嚴重,系統長周期穩定運行性偏低等問題;而立式自動壓濾機的一次性投資非常昂貴,且運行成本亦不低。因此在綜合考慮設備投入、運行成本、脫水效果和生產效率等因素后,筆者認為臥式螺旋沉降離心機是目前最適合于白泥脫水使用的固液分離設備。

Disclaimer: The copyright of this article belongs to the original author and the original source.

Welcome to call us for consultation, technical exchange, and material experiment.

Plate and frame chamber diaphragm filter presses

Plate and frame chamber diaphragm filter presses