引言

在國家“水十條”的推動下,近年來我國水體質量總體呈改善趨勢。然而,在外源污染得以控制之后,水體底部沉積的黑臭底泥仍不斷釋放有機污染物及氮磷,導致水體功能無法快速恢復,對水體水質構成長期威脅,促使我國黑臭水體的治理從控源截污階段進入消除內源污染階段,即由地表水的治理階段進入底泥治理階段。

黑臭底泥的形成機制如圖1所示。河床底部沉積的有機污染物在供氧不足的情況下,經厭氧發酵使表層底泥形成厭氧甚至極度厭氧環境,底泥呈還原狀態[,促使H2S、NH3等氣體及FeS、MnS等沉積物產生與釋放,導致水體發黑發臭。為推動黑臭水體的治理工作,我國實行了嚴格環境管理標準及檢查督辦制度。許多地區為盡快使黑臭水體滿足驗收標準,采用了“大躍進”式的應急治理方式,產生了大量的清淤黑臭底泥。然而,對清淤產生的黑臭底泥缺乏有效管理,導致許多底泥不規范處置。目前我國在對黑臭底泥形成的生化原因、物化特性、生物特性、力學特性等方面依舊認識不足,對黑臭底泥的處理上沿用了城市污泥的處理方法,即填埋處置,整個過程涉及污泥脫水處理、滲濾液處理及填埋場底部的防滲處理,綜合土地成本、滲濾液處理成本、填埋場建設成本、填埋管理成本、脫水成本和運輸成本,規范處理的總成本在500元/m3以上。為了節約成本,許多地區將黑臭底泥進行簡易填埋或傾倒于溝坑塘渠,或拋撒于農田,黑臭底泥發出的惡臭嚴重影響了當地居民的正常生活,所含重金屬污染物通過地表徑流進入河流、湖泊中污染水質,或造成土壤污染。

因此,我國黑臭水體治理過程中,清淤產生的大量黑臭底泥高效利用處置問題亟待解決。針對上述問題,本研究通過具體工程實踐分析,論述了就地除黑除臭、就地固化、就地資源化利用的技術原理、工程效果、技術優勢及其在我國的應用前景。

黑臭底泥原位處理及資源化技術原理

技術原理及反應過程

將生物與化學處理技術相結合,通過向清淤底泥中加入氧化劑(過氧化鈣、過氧化氫)及電子受體(硝酸鹽)[9],促使生物反應,除去黑臭物質,分解固定污染物,使底泥自然化學脫水,形成可以被資源化利用的固化體。

硝酸鹽作為電子受體應用于黑臭底泥的治理工藝中已被證實是一種有效的處理方法[10-11],反硝化細菌利用NO-3將揮發性硫化物(AVS)氧化為SO24-,獲得代謝需要的能量,反應方程式如下:

8NO-3+5S2-+8H+→4N2+5SO24-+4H2O (1)

8NO-3+3S2-+16H+→4N2O+3SO24-+8H2O (2)

在這一過程中,硝酸鹽提供化合態氧,促進反硝化細菌的繁殖,進而實現硫酸鹽還原菌

(SRB)的生長抑制和硫化物的氧化。另一方面,反硝化過程產生的氮氧化物(NO和N2O等)促使底泥的氧化還原電位(ORP)升高,抑制H2S的產生[14-15]。

污染物固化原理:在污泥中加入固化劑并充分攪拌混合后,固化劑中的氧、鈣、鋁、鎂、硅等離子與黑臭底泥中的污染物反應生成針狀的結晶物(主要成分是鈣礬石)存在于泥土的顆粒結構空隙中[16],迅速產生絮凝物沉淀,將重金屬物質固化于其中[17],使高含水率的底泥快速實現水與固體顆粒物的分離和沉積,含水率自然降低,形成與自然土體相似的固化產物。

工程實踐案例分析

黑臭底泥就地除黑除臭、就地固化、就地資源化利用技術于2018年11月至2019年2月應用于廣西南寧市心圩江支流羅賴溝黑臭底泥處理。首先采用勾機將羅賴溝黑臭底泥清理到河床旁邊,在不同時段分別加入除黑除臭劑和固化劑。除黑除臭約耗時2~3周,固化時間約為1周,黑臭底泥除黑除臭與固化總成本約為150元/m3,從清淤

到資源化利用全過程總成本約250元/m3,遠低于規范化填埋處理成本。

羅賴溝黑臭底泥固化處理前后的物化指標測試結果如表1所示。經過除黑除臭處理后底泥的AVS降低了99.2%以上,ORP提高了88.0%以上,含水率降低了51.8%以上,均達到要求。該技術

除黑除臭效果顯著,化學脫水效果良好。

| 測試項目 |

固化前 |

上部底泥

固化后 |

變化幅度 |

固化前 |

中部底泥

固化后 |

變化幅度 |

考核指標 |

| 酸揮發性硫化物AVS(/mg/kg) | 580.4 | 3.0 | ↓99.5% | 484.4 | 3.9 | ↓99.2% | 降低幅度≥99.0% |

| 氧化還原電位ORP/mV | -192.1 | -23.0 | ↑88.0% | -204.8 | -16.0 | ↑92.2% | 提高≥170mV |

| 含水率/% | 85 | 38 | ↓55.3% | 83 | 40 | ↓51.8% | 降低40% |

采用水平振蕩法(HJ557—2010固體廢物浸出毒性浸出方法水平振蕩法)對羅賴溝黑臭底泥的重金屬浸出毒性進行測定,底泥中污染物固化效果測試結果見表2。結果表明,經固化處理后,固化產物中總Zn、總Cu、總Ni、總Hg、總Cd、

Cr6+、總Pb的浸出液濃度分別降低了88.9%、77.8%、95.6%、75.0%、90.9%、90.5%、91.8%,

根據GB18918—2002城鎮污水處理廠污染物排放標準,達到了污染物浸出液限值要求。底泥中的重金屬得到充分固定,浸出率明顯降低。

羅賴溝黑臭底泥就地除黑除臭就地固化后,

用作羅賴溝岸邊護坡用土,并在護坡上種植綠草花卉。羅賴溝黑臭底泥處理前后照片及就地資源化利用情況見圖2。采用這種方法除黑除臭效果明顯,對重金屬污染物的固化效果顯著。固化土的承載比(CBR)為52%,大于JTGD30—2015公路路基設計規范對路床和路堤的填料最小CBR值,壓縮系數均值為0.1MPa-1,固化產物土力學性能良好,可以用作回填或護坡材料。固化產物上種植的花草長勢良好,就地資源化利用途徑具有可行性。

黑臭底泥原位處理及資源化技術優勢及應用前景

原位處理及資源化利用過程

底泥固化過程實現了部分有機污染物的氧化分解及重金屬污染物的固定,并形成了具有良好土力學性質的固化產物。同時,化學物質對固體顆粒的凝聚作用使底泥中的粒間水自動瀝出,因經過凝聚處理,瀝出水水質較優。

本工藝的特點是:處理過程簡單易行,綜合處理成本低廉,僅為傳統方法的50%。采用自動控制實現固化劑與污泥優化配比,處理效果良好。就地處理就地利用,實現黑臭底泥的最終處置。施工周期短,二次污染少。

技術應用領域

該技術可以應用于河道、湖泊、魚塘以及水庫的清淤底泥處理處置,也可以應用到海域、漁港、碼頭清淤底泥處理處置。

經過除黑除臭及固化形成的固化產物可廣泛地用于河道、湖庫、排渠的護坡以及堤壩用土,低洼路段、坑塘、溝渠的填方用土,道路路基用土,垃圾填埋場覆蓋用土,花卉、樹木的綠化用土。

與其他技術的綜合對比

黑臭底泥常規處理技術(如自然晾曬干化法、機械脫水法、土工管袋法)僅能降低底泥的含水率,并未解決其黑臭及重金屬污染問題,對環境二次污染的潛在風險依然存在,且處理后的底泥不能直接資源化利用,增加了后續處理流程及費用。

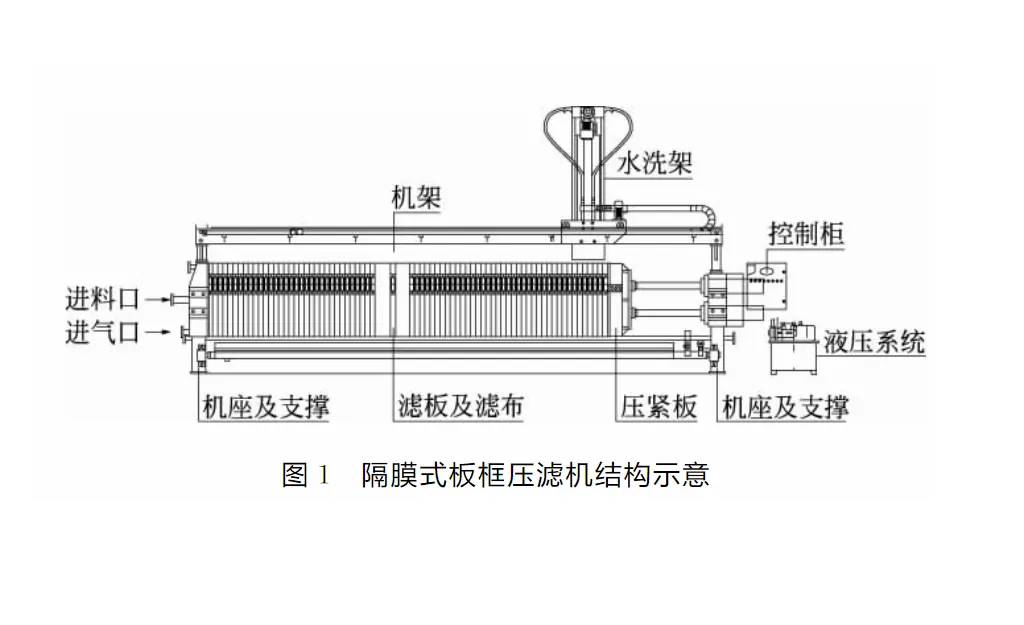

對于黑臭底泥處理工程設備投資,其他脫水方法需要購置大量的機械設備(如板框壓濾機、水力篩、加藥設備、溶藥設備、裝卸設備等),與之相比,就地除黑除臭、就地固化技術只需要加藥、溶藥設備和租用水陸兩棲攪拌機,投資遠小于其他技術。

對于底泥脫水運行成本,機械方法(板框壓濾機)脫水涉及雜物分離、加藥等流程,動力消耗大,操作過程復雜,運行成本較高。就地固化技術只需加入藥劑,攪拌均勻放置陳化即可,操作過程簡單,動力消耗與人工成本較低。然而,就地固化過程需要加入多種藥劑,投藥量高于板框壓濾過程,因此,其脫水成本略高于板框壓濾過程,但其綜合成本(包括底泥運輸、最終處置)遠低于板框壓濾方法。

黑臭底泥就地除黑除臭、就地固化、就地利用技術具有處理過程簡單、不占用土地、處理成本低、二次污染少等優勢,固化產物可以作為護坡、綠化、回填、筑壩、路基等材料多渠道利用,解決了底泥的最終出路問題,與其他技術相比具有優勢,因此,這種技術易于產業化推廣應用并具有良好的市場前景。

結論與建議

我國黑臭水體治理產生大量的黑臭底泥。目前不規范處理處置方式存在環境風險。我國普遍采用的黑臭底泥清淤、機械脫水處理、填埋處置等方式,處理過程復雜,處理成本高,不能徹底消除黑臭污染、固定重金屬,后續填埋占用大量土地,二次污染嚴重。

黑臭底泥的形成是由于耗氧性污染物沉積,在厭氧條件下形成還原性氛圍,導致高價物質還原形成硫化物等黑臭味物質。通過加入過氧化物,可提高底泥的氧化能力,在生物的作用下阻斷厭氧反應,消除黑臭物質。

以生物氧化還原及化學沉淀結晶理論為基礎,采用就地除黑除臭、就地污染物固化、就地污染少、處理成本低、固化物具有資源化利用途徑等優勢,具有廣闊的應用前景。

技術:18851718518

郵箱:suton@su-ton.com

板框廂式隔膜壓濾機

板框廂式隔膜壓濾機